Случай из моей практики. Взыскание морального ущерба в связи со смертью пассажира такси вследствие ДТП

В 2020 г. ко мне обратилась Клиент, сын которой являлся пассажиром такси, который во время перевозки погиб вследствие дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП).

При анализе ситуации и изучении всех обстоятельств, мною было установлено отсутствие возможности определить агрегатора службы такси, поскольку какая-либо информация об организационной правовой форме субъекта предпринимательской деятельности на его официально сайте отсутствовала. В связи с этим было принято решение об обращении в Роспотребнадзор г. Севастополя, однако указанный орган ответил, что установление агрегратора сайта службы такси не относиться к их компетенции. После обжалования таких действий, мне удалось получить информацию о лице, оказывающему соответствующие услуги.

Также, мною было подготовлено исковое заявление о взыскании морального вреда с непосредственного виновника ДТП, агрегатора службы такси и владельцев транспортного средства.

В частности в обоснование исковых требований я ссылался на то, что транспортное средство было передано водителю третьими лицами, без надлежащих на это законных оснований. В соответствии с п.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 26 «О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции» лицо, к которому обращается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора (например, рекламные вывески, информация на сайте в сети «Интернет», переписка сторон при заключении договора и т.п.) у добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке (пункт 3 статьи 307, статья 403 ГК РФ, статьи 8, 9 Закона о защите прав потребителей). Кроме этого, поскольку имеются обстоятельства, свидетельствующие о противоправном завладении виновником ДТП — транспортным средством, виновном поведении владельцев источника повышенной опасности, передавшие полномочия по управлению автомобилем лицу, не имеющему разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, страхового полиса ОСАГО и водительского удостоверения российского образца, указанные лица подлежат привлечению к гражданско-правовой ответственности в виде компенсации морального вреда.

Во время рассмотрения дела в суде первой и апелляционной инстанции, агрегатор службы такси утверждал, что он не имеет ни какого отношения к транспортному средству и водителю. Символика службы такси, располагавшаяся на автомобиле, размещалась на нем, на основании заключенного договора на оказание рекламных услуг, которые предоставлялись на безвозмездной основе. Также, доводы ответчиков сводились к тому, что указанный автомобиль приобретался его собственником формально, фактическое распоряжение им осуществлялось третьим лицом, которое передало его виновнику ДТП на основании договора аренды. Кроме этого, агрегатор службы такси ссылался на то, что погибшим сыном Клиента вызов такси через его сервис не осуществлялся, он не несет ответственность за причиненный вред, поскольку не имеет своего таксопарка и оказывает исключительно информационные услуги.

Трагичность ситуации заключалась в том, что погибший приходился единственным сыном Клиента и фактически само ДТП, произошло вследствие осуществления водителем своей деятельности более суток, в отсутствие со стороны агрегатора службы такси какой-либо контроля.

В свою очередь нами были предоставлены доказательства наличия вины ответчиков в указанном ДТП, опровергнуты доводы ответчиков и надлежащим образом предоставлены интересы Клиента в суде первой и апелляционной инстанции.

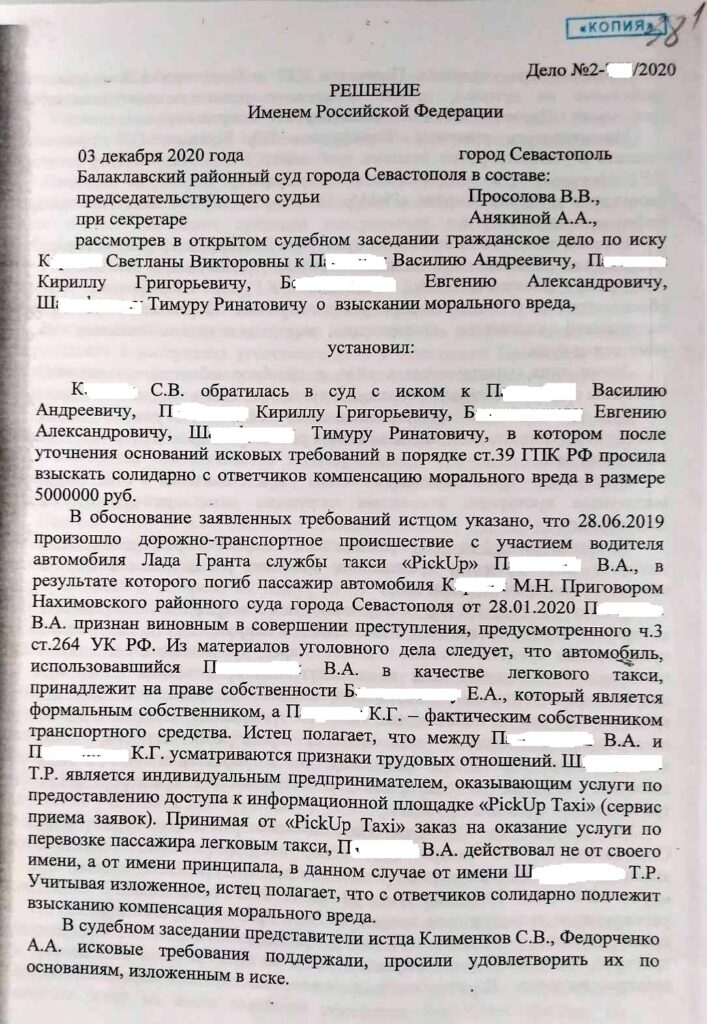

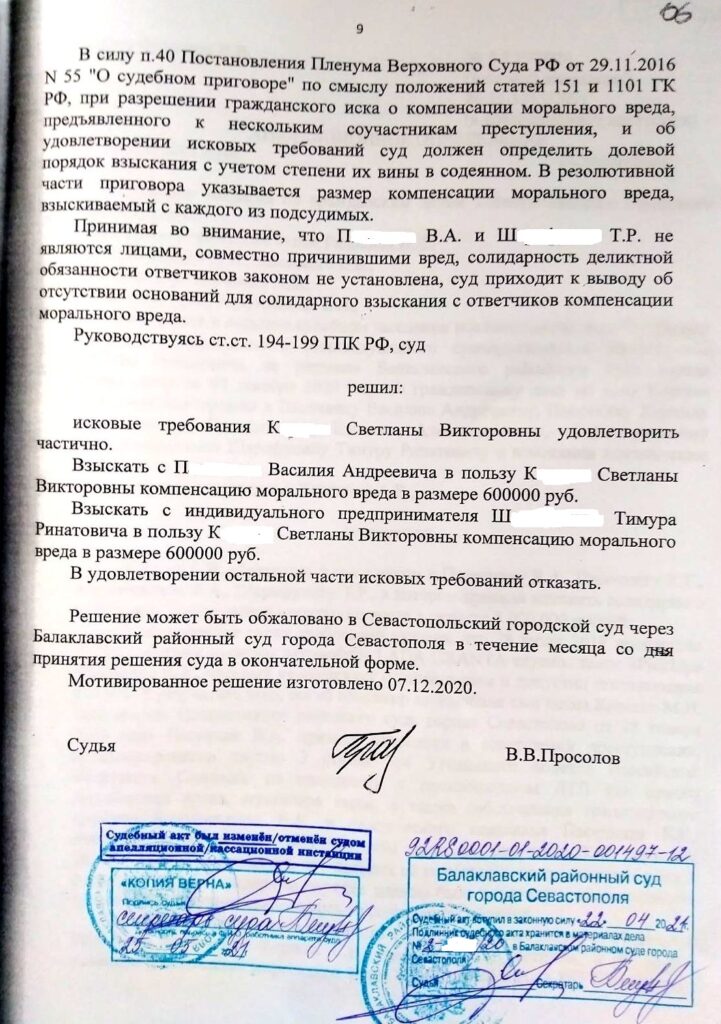

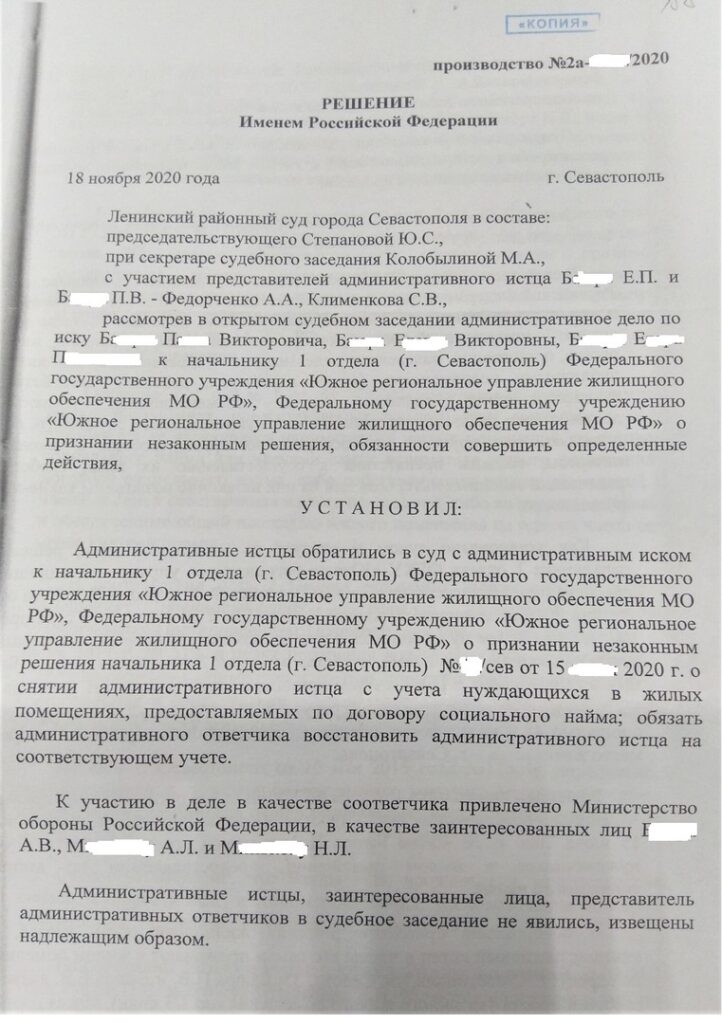

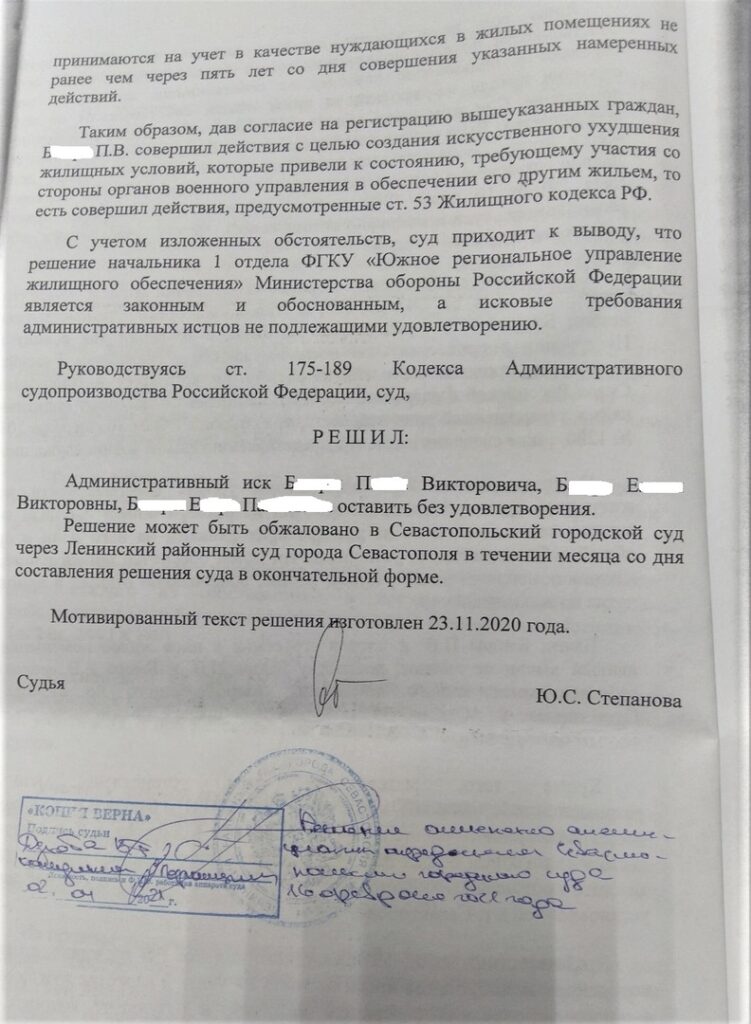

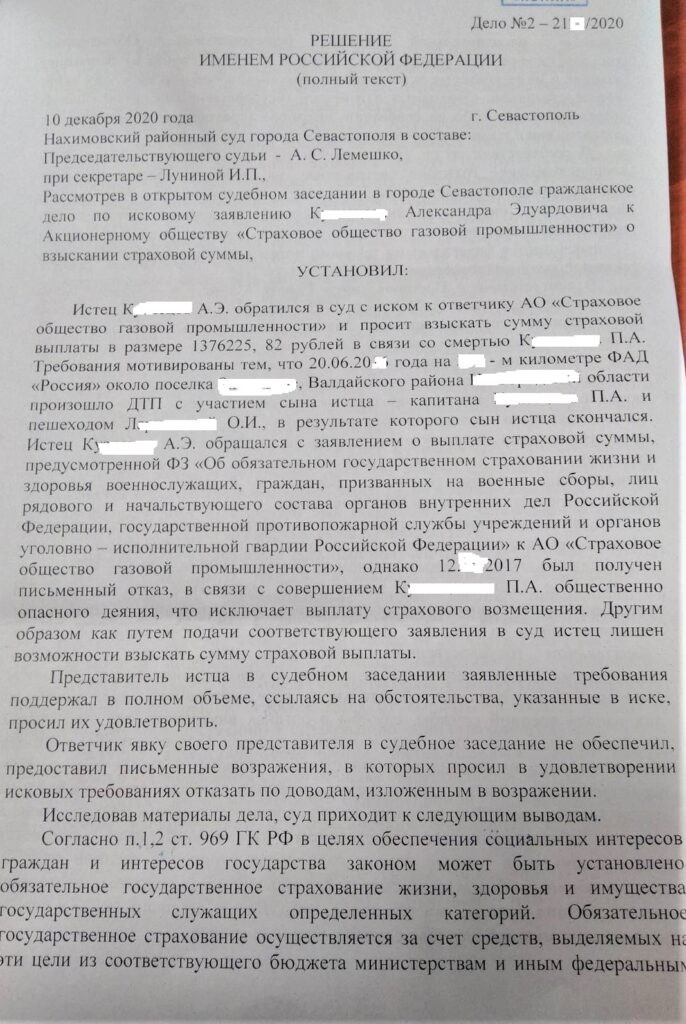

Решением Балаклавского районного суда г. Севастополя от 03.12.2020 г. исковое заявление Клиента удовлетворенно частично, взыскано с агрегатора службы такси и виновника ДТП в пользу Клиента моральный ущерба в размере 600 000 рублей, с каждого. В части удовлетворения исковых требований к владельцам транспортного средства было отказано.

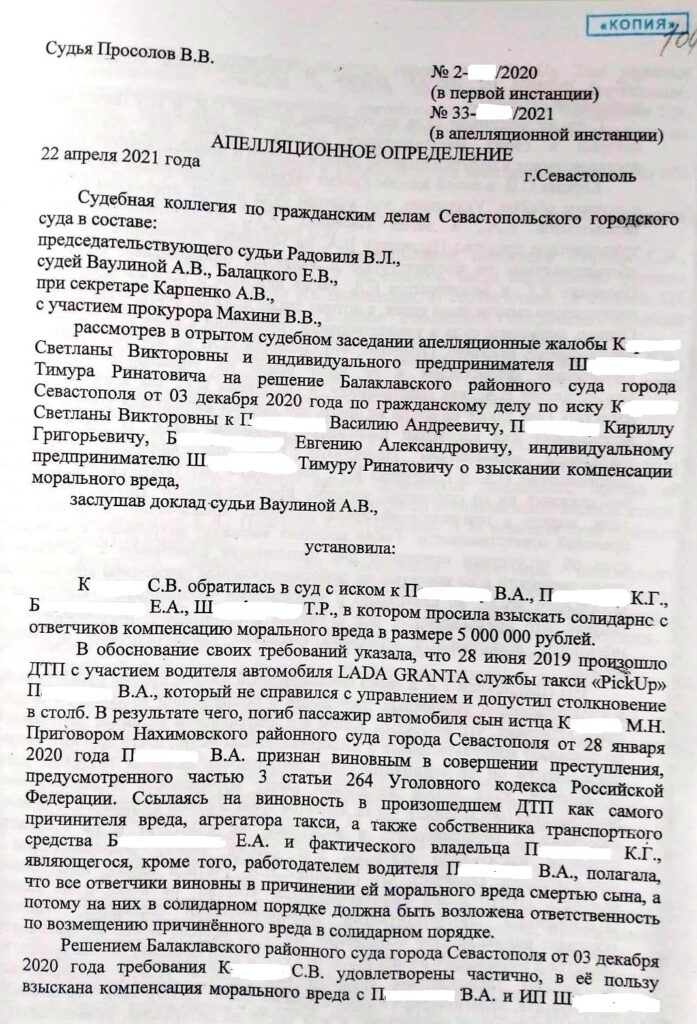

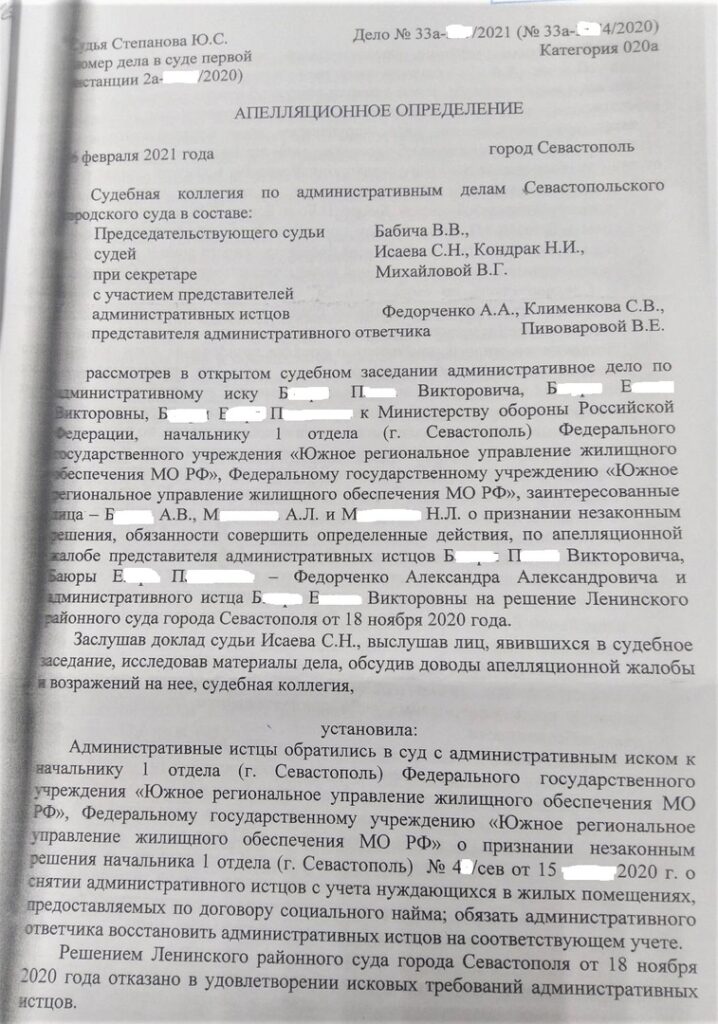

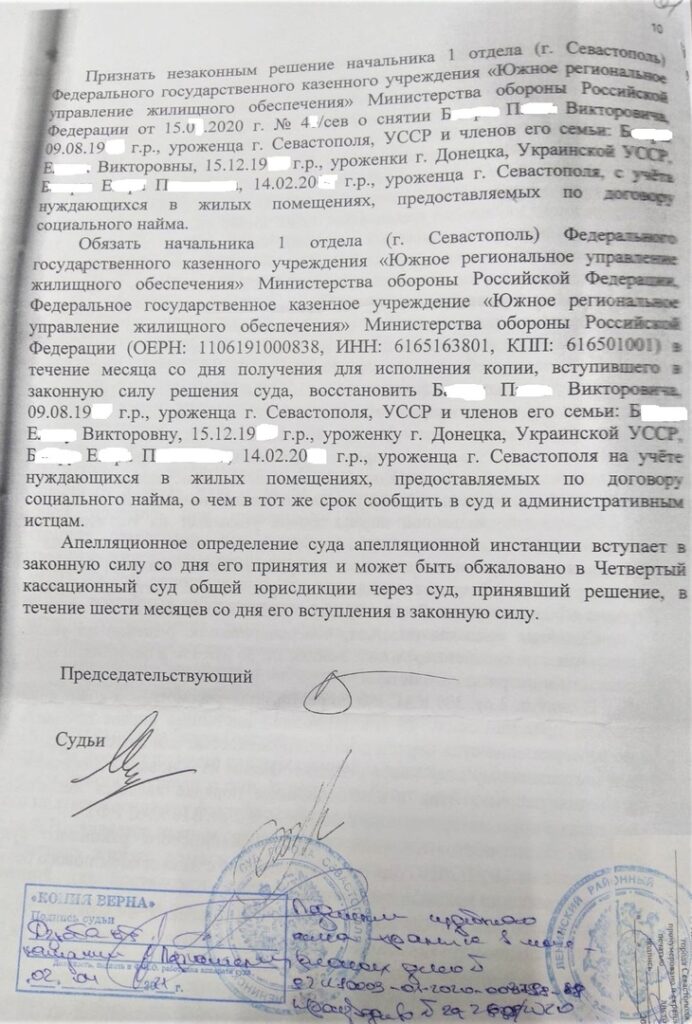

Не согласившись с решением суда первой инстанции, нами и агрегатором службы такси была подана апелляционная жалоба.

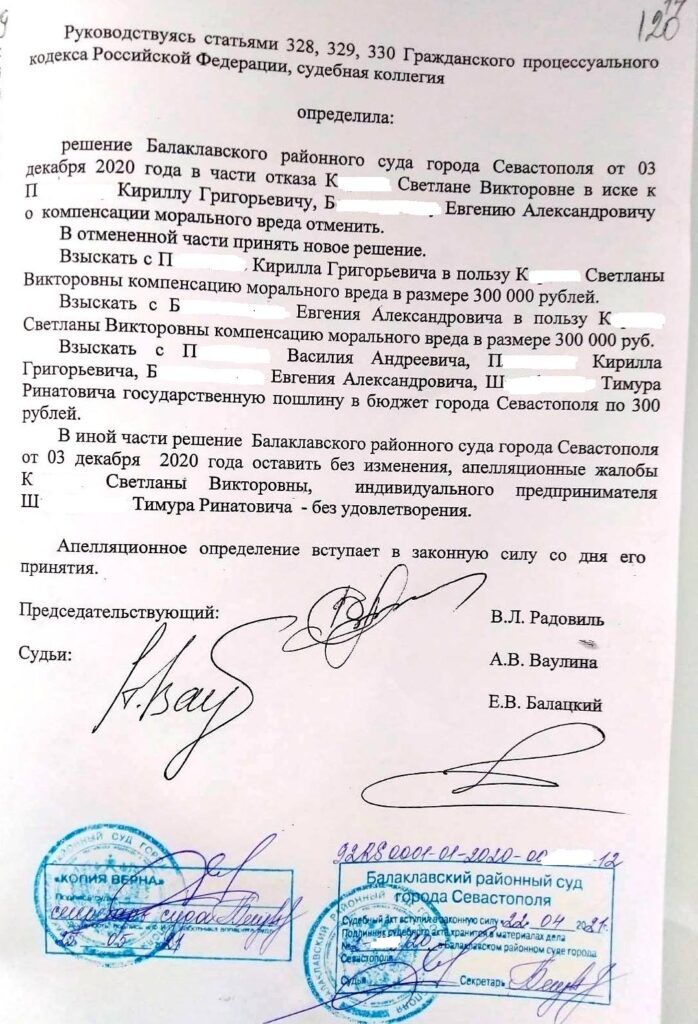

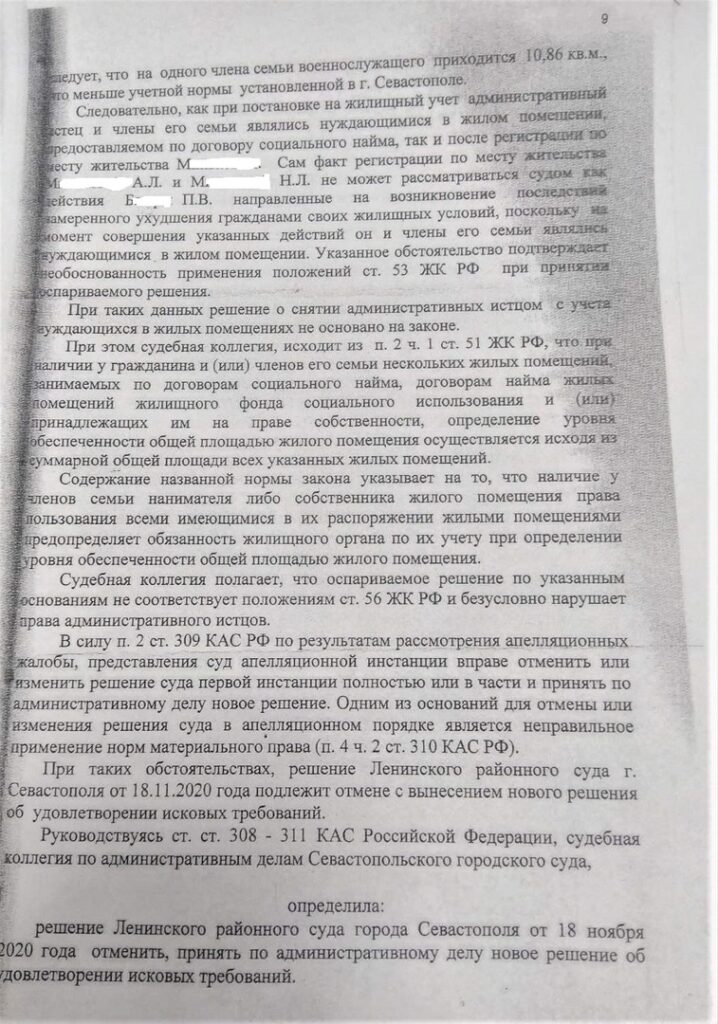

Апелляционным определением Севастопольского городского суда от 22.04.2021 г. решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований к владельцам транспортного средства (номинального и фактического собственника) отменено, в этой части принято новое решение, которым взыскано с указанных лиц по 300 000 рулей с каждого.

Таким образом, в общей сложности с ответчиков в пользу Клиента был взыскан моральный ущерб в размере 1 800 000 рублей.